Vesikoureteraler Reflux

-

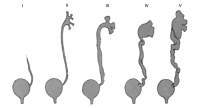

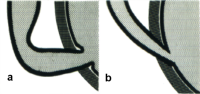

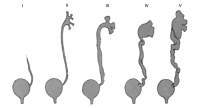

- Abbildung 1:

- Einteilung des Vesikoureteralen/-renalen Refluxes nach Heikel I-V

-

- Abbildung 2: Verschiedene Grade des vesikoureterorenalen Refluxes (I-III) (mod. n. J. Blandy):

-

- Nur den Harnleiter betreffend

- Bis in das Nierenhohlraumsystem, ohne Kelchdilatation

- Erweiterte Nierenkelche mit Intravasation und narbige Veränderungen des Nierenparenchyms

-

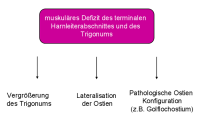

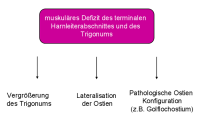

- Abbildung 3:

- Ursachen des Vesikoureteralen Refluxes

- a

b

b

-

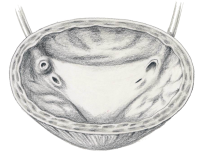

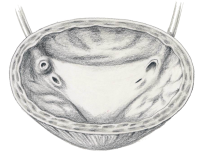

- Abbildung 4: Verschiedene Formen der Harnleitermündung

- Links: Golflochostium und Stadionostium; Rechts: Hufeisenostium und normalkonfiguriertes Ostium (Hier ist aus Darstellungsgründen das Trigonum vergrößert)

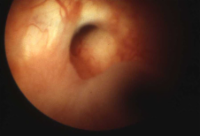

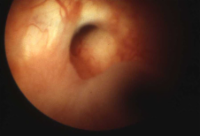

- Zystoskopie: Golflochostium rechts

-

- Abbildung 5:

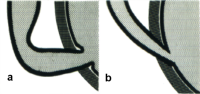

- Fehlender Schrägverlauf des Harnleiters in der Harnblasenwand bei VUR (a) im Vergleich zur normalen ureterovesikalen Verbindung (b)

Ein Rückfluss von Urin aus der Blase in den Harnleiter wird als Vesikoureteraler Reflux (VUR), ein Rückfluss von Urin aus der Blase bis in das Nierenbecken als Vesikorenaler Reflux bezeichnet.

Der VUR hat eine Häufigkeit von ca. 0,5-1% bei gesunden Kindern, bei Kindern mit rezidivierenden Harnwegsinfekten wird jedoch in 30-50% ein Reflux nachgewiesen. Innerhalb dieser Gruppe bestehen Altersunterschiede: ein VUR liegt bei Kindern mit Harnwegsinfekt unter 1 Jahr in 70%, zwischen 1-4 Jahren in 25%, zwischen 5-12 Jahren in 15% vor, Erwachsene mit rezidivierenden Harnwegsinfekten haben in ca. 5% einen VUR. Bei Knaben werden häufiger höhergradige VUR gefunden, was sich durch die höheren Miktionsdrücke erklären lässt.

Zu unterscheiden sind primäre Refluxe als Folge von kongenitalen Schwächen der ureterovesikalen Verbindung und sekundäre Refluxe, die aufgrund von Harnwegsdysfunktionen entstehen, z.B. neurogene Harnblasenentleerungsstörungen, Obstruktionen (Harnröhrenklappen), nach Ureterozelenschlitzung ( s. Ureterozele/Abbildung 6) bzw. Harnwegsinfekten (speziell Zystitis) (s. Kasuistiken 1: Beispiel 2) (

s. Ureterozele/Abbildung 6) bzw. Harnwegsinfekten (speziell Zystitis) (s. Kasuistiken 1: Beispiel 2) ( s. Traumatologie/Harnblase/Abbildung 8c).

s. Traumatologie/Harnblase/Abbildung 8c).

Der Reflux wird in verschiedene Grade eingeteilt. Am gebräuchlichsten und schon lange in Verwendung, auch in Hinsicht auf die Therapie, ist die Klassifikation nach Heikel (Abbildung 1)  Literatur:Heikel, P.E., Parkkulainen, K.V.: "Vesico-ureteric reflux in children: A classification and result of conservative treatment" Ann Radiol, 9,37, 1966.

Literatur:Heikel, P.E., Parkkulainen, K.V.: "Vesico-ureteric reflux in children: A classification and result of conservative treatment" Ann Radiol, 9,37, 1966.

- Eine Einteilung neueren Datums ist die Refluxklassifikation der Internationalen Reflux Study Group

Literatur:Lebowitz, R. L. et al: "International system of radiographic grading of vesicoureteric reflux", International Reflux Study in Children, Pediatr Radiol, 15(2), 105-109, 1985:

Literatur:Lebowitz, R. L. et al: "International system of radiographic grading of vesicoureteric reflux", International Reflux Study in Children, Pediatr Radiol, 15(2), 105-109, 1985:

-

- Reflux erreicht das Nierenbecken nicht, unterschiedliche Dilatation des Ureters

- Reflux erreicht das Nierenbecken, keine Dilatation des Hohlraumsystems, Fornices normal geformt

- leichte oder mäßige Erweiterung des Ureters mit und ohne Kinking und/ oder leichte oder mäßige Erweiterung des Hohlraumsystems, Fornices normal oder nur leicht verplumpt

- mäßige Erweiterung des Ureters mit oder ohne Kinking, mäßige Erweiterung des Hohlraumsystems, Fornices verplumpt, Impressionen der Papillen noch sichtbar

- Hohlraumsystems, papilläre Impressionen in der Mehrzahl der Kelche nicht mehr sichtbar

- Für die Praxis hat sich uns eine in England verwendete Einteilung bewährt. Hierbei wird von drei Graden ausgegangen, die die häufigsten Formen (70%) erfassen (Abbildung 1,2):

- Grad I: Reflux geht nur bis in den unteren Anteil des Ureters

- Grad II: Kontrastmittel erreicht das Nierenbeckenkelchsystem

- Grad III: Erweiterung bzw. Verplumpung der Nierenkelche und intrarenale Einschwemmung (Intravasation), Erweiterung des Harnleiters

Literatur:Blandy, J.: "Lecture Notes on Urology", Blackwell London, 1991.

Am häufigsten finden sich die Refluxgrade I-III, während die Grade IV-V nach Heikel den geringeren Anteil der Refluxe betreffen

Literatur:Blandy, J.: "Lecture Notes on Urology", Blackwell London, 1991.

Am häufigsten finden sich die Refluxgrade I-III, während die Grade IV-V nach Heikel den geringeren Anteil der Refluxe betreffen

Ätiologie und Pathogenese

Das gehäufte Vorkommen eines VUR bei asymptomatischen Geschwisterkindern refluxkranker Patienten ist bekannt. Ein eindeutiger Erbgang konnte jedoch nicht nachgewiesen werden, so dass derzeit von einer multifaktoriellen, polygenen Vererbung ausgegangen wird.

- Voraussetzung für einen orthograden Harntransport von der Niere in die Blase sind eine regelrechte Harnleiterperistaltik sowie eine intakte Ventilfunktion des ureterovesikalen Überganges, die aus einem passiven Verschlussmechanismus besteht (Abbildung 5) (

Infektionen/HIW/s. Abbildung 4):

Infektionen/HIW/s. Abbildung 4):

-

- dem schrägen Verlauf des Harnleiters durch die Blasenwand, insbesondere einem ausreichend langem submukösen Abschnitt sowie einer

- intakten Detrusormuskulatur im Uretermündungsbereich als Widerlager für den bei Blasenfüllung intramural zusammengepressten Ureter

Einzelne Fasern der inneren Schicht der dreischichtig aufgebauten Uretermuskulatur (äußere Längsschicht, mittlere zirkuläre Schicht, innere Längsschicht) setzen sich beim Eintritt in die Blase in die trigonale Muskulatur fort, fächern sich auf, verflechten sich mit analogen Fasern der Gegenseite und enden im Blasenhals. Die Kontraktion dieser Fasern, führt zu einer Änderung des Harnleiterquerschnittes - aktiver Refluxschutz.

- Faktoren, die einen VUR verhindern:

-

effektive submuköse Tunnellänge

effektive submuköse Tunnellänge- Position und Konfiguration der Ostien

- ausreichende Muskelunterfütterung und Tonus der Trigonummuskulatur

- ein adäquates Füllungsvolumen der Blase bei guter Compliance der Blasenwand - fehlende intravesikale Drucksteigerung bei zunehmender Füllung!

Das Verhältnis Tunnellänge : Querschnitt eines nicht refluxiven Ureters beträgt physiologischerweise 5 : 1. Bei VUR wurden Verhältnisse unter 3 : 1 (bis 1,4 : 1) gefunden.

Für die Pathogenese des VUR bei Mädchen spielen distale Harnröhrenstenosen bzw. Urethralklappen (hintere) bei Jungen eine Rolle ( s. Harnröhre/Harnröhrenklappen) Die distalen

s. Harnröhre/Harnröhrenklappen) Die distalen  Harnröhrenstenosen

HarnröhrenstenosenHarnröhrenstenosenentstehen durch posttraumatische Narben bzw. durch mangelhafte Rückbildung der Urogenitalmembran bzw. in Folge hormoneller Einflüsse. Ähnliche histologische Struktur und gleiche embryologische Herkunft des Epithels der Vagina und der distalen Harnröhre sprechen für eine Hormonabhängigkeit des distalen Harnröhrensegmentes

Harnröhrenstenosen

HarnröhrenstenosenHarnröhrenstenosenentstehen durch posttraumatische Narben bzw. durch mangelhafte Rückbildung der Urogenitalmembran bzw. in Folge hormoneller Einflüsse. Ähnliche histologische Struktur und gleiche embryologische Herkunft des Epithels der Vagina und der distalen Harnröhre sprechen für eine Hormonabhängigkeit des distalen Harnröhrensegmentes

Bichler, K.-H., Harzmann, R.: "Distale Harnröhrenstenose im Kindesalter", Bayrische Urologenvereinigung, Straubing 1977 verursachen in 20 bis 30% der betreffenden Kinder einen VUR.

Das klinische Bild ist bei den kleinen Patienten bei distalen Harnröhrenstenosen gekennzeichnet durch rezidie-

vierende HWI, Enuresis und in einem Drittel durch einen ein- oder beidseitigen Reflux.

Für die Diagnostik ist die Kalibrierung der Harnröhre bestimmend.

Zusammengefasst führen zum Reflux (Abbildung 3)

-

- fehlerhafte Position des Ureterostiums

- abnormale Konfiguration des Ureterostiums (Abbildung 4)

- unzureichend schräger (submuköser) Harnleiterverlauf durch die Blasenwand (Tunnellänge) s.

effektive submuköse Tunnellänge

effektive submuköse Tunnellänge

- Alterationen der Blasenwandmuskulatur (Harnleiter-Mündungsdivertikel, Ureterozelenschlitzung)

- hohe intravesikale Drücke bei Neurogener Blasenentleerungsstörung, Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie, Meningomyelozele (

s. Harnblasenfunktionsstörungen/Meningomyelozele),

s. Harnblasenfunktionsstörungen/Meningomyelozele),

- Infravesikale Obstruktion (distale Harnröhrenstenose, Harnröhrenklappen)

- Zystitis (Erhöhung der Rigidität des intramuralen Harnleiteranteils, Beeinträchtigung der Blasendynamik, Ureterparalyse durch bakterielle Endotoxine) (

s. Traumatologie/Harnröhre/Abbildung 8c)

s. Traumatologie/Harnröhre/Abbildung 8c)

b

b

![]() s. Ureterozele/Abbildung 6) bzw. Harnwegsinfekten (speziell Zystitis) (s. Kasuistiken 1: Beispiel 2) (

s. Ureterozele/Abbildung 6) bzw. Harnwegsinfekten (speziell Zystitis) (s. Kasuistiken 1: Beispiel 2) (![]() s. Traumatologie/Harnblase/Abbildung 8c).

s. Traumatologie/Harnblase/Abbildung 8c).

![]() Literatur:Heikel, P.E., Parkkulainen, K.V.: "Vesico-ureteric reflux in children: A classification and result of conservative treatment" Ann Radiol, 9,37, 1966.

Literatur:Heikel, P.E., Parkkulainen, K.V.: "Vesico-ureteric reflux in children: A classification and result of conservative treatment" Ann Radiol, 9,37, 1966.

![]() s. Harnröhre/Harnröhrenklappen) Die distalen

s. Harnröhre/Harnröhrenklappen) Die distalen ![]() Harnröhrenstenosen

HarnröhrenstenosenHarnröhrenstenosenentstehen durch posttraumatische Narben bzw. durch mangelhafte Rückbildung der Urogenitalmembran bzw. in Folge hormoneller Einflüsse. Ähnliche histologische Struktur und gleiche embryologische Herkunft des Epithels der Vagina und der distalen Harnröhre sprechen für eine Hormonabhängigkeit des distalen Harnröhrensegmentes

Harnröhrenstenosen

HarnröhrenstenosenHarnröhrenstenosenentstehen durch posttraumatische Narben bzw. durch mangelhafte Rückbildung der Urogenitalmembran bzw. in Folge hormoneller Einflüsse. Ähnliche histologische Struktur und gleiche embryologische Herkunft des Epithels der Vagina und der distalen Harnröhre sprechen für eine Hormonabhängigkeit des distalen Harnröhrensegmentes![]()