- Abbildung 10:

- Klappen der hinteren Harnröhre ausgehend vom Colliculus seminalis

Verschiedene angeborene bzw. erworbene Veränderungen der Harnröhre, vor allem der Männlichen, führen z.T. zu ernsthaften Komplikationen (Abbildung 9).

Zu unterscheiden sind hintere und vordere Harnröhrenklappen.

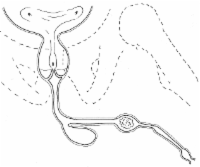

Hintere Harnröhrenklappen entstehen als Folge einer frühen embryonalen Entwicklungsstörung und entsprechen Residuen der Urogenitalmembran oder Schleimhautaufwerfungen. Sie finden sich im Bereich des Übergangs von der pars membranacea urethrae zur prostatischen Harnröhre, ausgehend vom Colliculus seminalis an der hinteren Urethralwand (Abbildung 10).

Das Krankheitsbild tritt mit einer Häufigkeit von 1:5000 bis 1:8000 bei Jungen auf. Tudor et al fanden unter 2404 pädiatrisch-urologischen Patienten 54 Harnröhrenklappen.

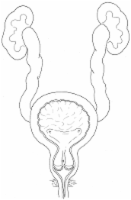

Die hinteren Harnröhrenklappen sind die häufigsten Ursachen der unteren Harnwegsobstruktionen bei Jungen. Die Folgen sind milde bzw. ernste Beeinträchtigungen der Nierenfunktion durch die Harnblasen- bzw. Harnleiterveränderungen (Megaureter): Valve-Bladder-Syndrom (Kasuistik) (Abbildung 11).

Untere Harnwegsobstruktionen ("Luto"), z.B. hintere Harnröhrenklappen bei Jungen, können intrauterin zu Nierendysplasie und -insuffizienz bzw. weitergehend zu Oligohydramnion führen.

Schlimmstenfalls kann infolge einer bereits intrauterin wirksamen infravesikalen Obstruktion mit konsekutiver Blasenentleerungsstörung und Harnstauung eine Differenzierungsstörung der Nachnieren mit typischen Zeichen der Nierendysplasie eintreten.

Wenn es bereits sehr früh in der Schwangerschaft zu diesen Entwicklungen kommt, sind die entsprechenden Veränderungen mit dem Leben nicht vereinbar. Die Abbilung zeigt die ableitenden Harnwege einer Totgeburt, bei der hintere Harnröhrenklappen ursächlich waren (Abbildung 12).

Insbesondere die ernsteren Komplikationen bei hinteren Harnröhrenklappen haben allerdings in den letzten Jahren abgenommen infolge der bereits frühzeitigen, zum Teil intrauterin gestellten Diagnose und umgehenden postnatalen Maßnahmen ![]() Literatur:Lopez-Pereira, P. et al: "Posterior urethral valves: prognostic factors", BJU Int, 91, 687-690, 2003

Literatur:Lopez-Pereira, P. et al: "Posterior urethral valves: prognostic factors", BJU Int, 91, 687-690, 2003

Glassberg, K.I.: "Posterior urethral valves: lessons learned over time", Curr Opin Urol, 13, 325-327, 2003.

Als Fallbeispiel der Krankheitsverlauf eines 16 Jahre alten Jugendlichen bei dem erst mit 5 Jahren hintere Harnröhrenklappen entdeckt wurden. Zu diesem Zeitpunt lag beireits eine erhebliche Niereninsuffizienz vor. Es erfolgte eine urethrale Resektion der Valven, wegen sekundärer Megaureteren beiderseits eine Modelage und Reimplantation beider Harnleiter. 3 Jahre später wurde eine Antirefluxplastik links durchgeführt. Bei der Vorstellung in unserer Klinik bestand bei dem Jugendlichen bereits eine dialyspflichtige Niereninsuffizienz (Kreatinin 4,5 mg/dl). Die Abflussverhältnisse beiderseits waren verzögert, palliativ beiderseits Ableitung über Ureterschienen und Aufnahme in das Nierentransplantationsprogramm.

Diagnostisch ist sowohl die Sonograhphie, prä- und postnatal, als auch das MCU von Bedeutung, wobei letzteres als die sicherste Methode zum Nachweis von hinteren Harnröhrenklappen angesehen werden kann.

Postnatal steht als unmittelbare therapeutische Maßnahme die Spaltung der Harnröhrenklappen im Vordergrund.

Die Zeit bis zur definitiven endoskopischen Resektion der Harnröhrenklappen wird durch Anlage eines Zystofix-Katheters überbrückt.

Das Oligohydramnion ist in der Regel wegen der Lungenhypoplasie primär mit dem extrauterinen Leben nicht vereinbar.

Bei Feten mit abgeschlossener Lungenreifung und prognostisch günstiger Nierenfunktion wird die frühzeitige Entbindung zur Gewährleistung einer Therapieeinleitung angestrebt. Bei noch unzureichender Lungenreifung besteht die Möglichkeit zur intrauterinen Harnableitung - Fetoskopie: suprapubischer Katheter zwischen Harnblase des Feten und Amnionhöhle. Die intrauterine Harnableitung ist ein Hochrisikoeingriff (![]() Notfälle/Prä- und postnatal).

Notfälle/Prä- und postnatal).

Zu bedenken ist, dass auch nach der Klappenentfernung, insbesondere bei später Entdeckung, weiterhin bei einzelnen Patienten Harnblasenentleerungsstörungen (Valve-Bladder-Syndrom) bestehen bleiben, die einer Langzeitkontrolle und therapeutischer Hilfe bedürfen ![]() Literatur:Schober, J.M. et al: "Outcome of valve ablation in late-presenting posterior urethral valves", BJU Int, 94, 616-619, 2004

Literatur:Schober, J.M. et al: "Outcome of valve ablation in late-presenting posterior urethral valves", BJU Int, 94, 616-619, 2004

b

b

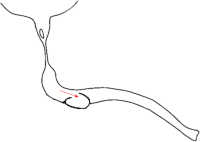

Angeborene obstruktive Veränderungen der vorderen Harnröhre sind Klappen bzw. Divertikel. Die Abbildung zeigt schematisch eine vordere Harnröhrenklappe bzw. ein kongenitales Divertikel (Abbildung 13).

Die Harnröhrenklappen werden leicht übersehen bzw. bei den Leitsymptomen dünner Harnstrahl bzw. Zeichen des Harnwegsinfektes wird nicht daran gedacht.

b

b

Es handelt sich um seltene Fehlbildungen. Die Klappen werden infolge Obstruktion bzw. Harnwegsinfekt symptomatisch.

Bei Verdacht auf Harnröhrenklappen bzw. Divertikel sind radiographische Abklärung (Urethrogramm) bzw. Endoskopie angezeigt. Die Urethrographie erfordert zur Darstellung eines Divertikels der weiblichen Harnröhre einen Doppel-Ballon-Katheter (Abbildung 14).

Die endoskopische Behandlung der vorderen Harnröhrenklappen besteht in Schlitzung bzw. Resektion.

Harnröhrendivertikel bei Mädchen haben ihren Ausgang von den paraurethralen Drüsen, die zum Teil zystisch umgewandelt sind bzw. durch zusätzliche Infekte Komplikationen verursachen ![]() Literatur:Sigel, A. et al: "Kinderurologie", Springer Berlin, 2001 (

Literatur:Sigel, A. et al: "Kinderurologie", Springer Berlin, 2001 (![]() s. Infektionen/ Periurethrale Drüsen).

s. Infektionen/ Periurethrale Drüsen).

Die Behandlung des Harnröhrendivertikels ist abhängig von der Symptomatik bzw. den Komplikationen. Eine Resektion des asymptomatischen Divertikels ist nicht erforderlich ![]() Literatur:Paulhac, P. et al: "Anterior urethral valves and diverticula", BJU Int. 92, 506-509, 2003.

Literatur:Paulhac, P. et al: "Anterior urethral valves and diverticula", BJU Int. 92, 506-509, 2003.