Zystische Nierenveränderungen

-

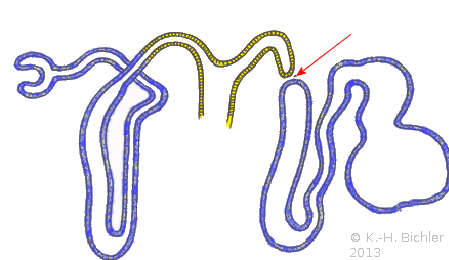

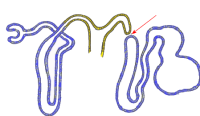

Es handelt sich um Anomalien der Parenchymstruktur. Pathogenetisch gibt es eine Reihe von Theorien, z.B.: Es kommt nicht zur Vereinigung von Tubuli und primitiven Sammelrohren. Die Zysten entstehen dann durch die Retention des gebildeten Urins in den blind endenden Tubuli (Abbildung 1).

Nach einer anderen Theorie entstehen die Zysten durch Proliferation des Tubulusepitels.

Eine weitere Annahme geht davon aus, dass die Zysten durch Persistenz der normalerweise verschwindenden ersten Nephrone entstehen  Literatur:Zollinger, H. U.: "Niere und ableitende Harnwege" in Doerr, W., Uehlinger E.: "Spezielle pathologische Anatomie", Bd. 3, Springer Berlin, 1966.

Literatur:Zollinger, H. U.: "Niere und ableitende Harnwege" in Doerr, W., Uehlinger E.: "Spezielle pathologische Anatomie", Bd. 3, Springer Berlin, 1966.

- Für den praktisch klinischen Gebrauch gibt Zollinger folgende Einteilung der zystischen Nierenerkrankungen:

-

- Bilaterale polizytische Nierenveränderung

- Bei Erwachsenen

- Bei Kindern

- Unilaterale multizystische Niere (Dysplasie)

- Nierenzysten

- Einfache, sogenannte solitäre Nierenzysten

- Multiple kleine sekundäre Nierenzysten

- Multilokuläre unilaterale Nierenzysten

- Zystische Degeneration der Nierenpapillen

- Parapelvine Hiluszysten

- Übrige Zystische Bildungen der Nieren

-

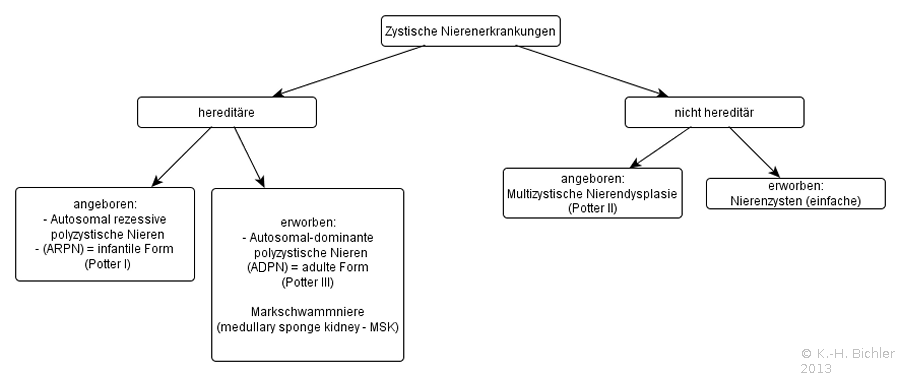

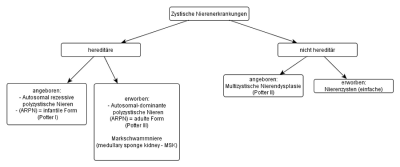

- Abbildung 2:

- Klassifizierung zystischer Veränderungen der Niere

Edith L. Potter klassifizierte 1964 die zystischen Nierenerkrankungen nach (histo)morphologisch-deskriptiven Kriterien und reservierte für die erblichen zystischen Nierenerkrankungen den Begriff "polyzystisch" in der Abgrenzung zu den sog. "multizystischen", histologisch mit einer Nierendysplasie (s.u.) vergesellschafteten nicht erblichen Formen (Abbildung 2)  Literatur:Potter, E. L.: "Normal and abnormal development of the kidney", Yearbook Medical Publishers Chicago, 1972.

Literatur:Potter, E. L.: "Normal and abnormal development of the kidney", Yearbook Medical Publishers Chicago, 1972.

Kongenital, konnatal, hereditärKongenital, konnatal, hereditärkongenital (lat. genitus - geboren, entstanden): "durch Schädigung des genetischen Materials entstanden und bei der Geburt manifest"

Kongenital, konnatal, hereditärKongenital, konnatal, hereditärkongenital (lat. genitus - geboren, entstanden): "durch Schädigung des genetischen Materials entstanden und bei der Geburt manifest"

konnatal (lat. natalis - zur Geburt gehörend): "intrauterin durch äußere (d.h. nicht genetisch bedingte) Noxen entstanden und bei der Geburt manifest"

hereditär (lat. hereditas - Erbschaft): "ererbte, erbliche"

Das Krankheitsbild der doppelseitigen Zystennieren ist zwar eine Einheit, muss aber wegen der morphologischen Unterschiede und mit Rücksicht auf die Klinik in solche des Kindes- (ca. ¼) und Erwachsenenalters getrennt werden (Abbildung 2).

Die Häufigkeit dieser Fehlbildungen insgesamt in einem Sektionsgut beträgt ca. 1‰.

Zollinger fand unter 10.000 Sektionen 23 bilaterale polyzystische Nieren, davon 6 bei Neugeborenen und Säuglingen  Literatur:Zollinger, H. U.: "Niere und ableitende Harnwege" in Doerr, W., Uehlinger E.: "Spezielle pathologische Anatomie", Bd. 3, Springer Berlin, 1966.

Literatur:Zollinger, H. U.: "Niere und ableitende Harnwege" in Doerr, W., Uehlinger E.: "Spezielle pathologische Anatomie", Bd. 3, Springer Berlin, 1966.

Literatur:Tuchman-Duplessis, H.: "Organogenesis" in "Illustrated Human Embryology", Springer New York, 1974)

Literatur:Tuchman-Duplessis, H.: "Organogenesis" in "Illustrated Human Embryology", Springer New York, 1974)