Transplantation (OP-Technik)

- a

b

b

-

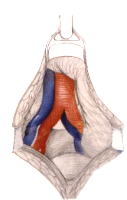

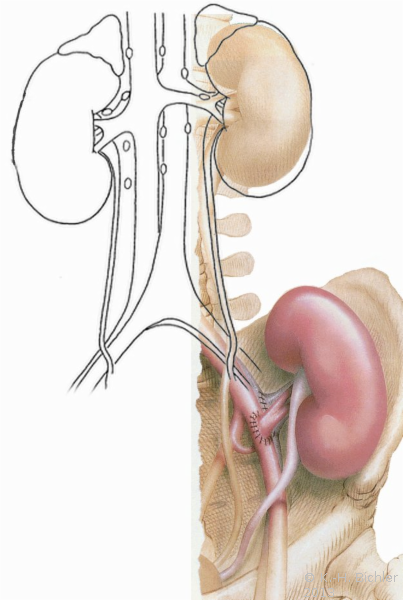

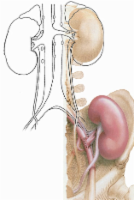

- Abbildung 3: Transplantation in Situ

-

- Einpflanzung der Spenderniere in die Fossa iliaca links, End-zu-Seit-Anastomosen zwischen Nierenvene und der Vena iliaca externa oder interna bzw. der Nierenarterie mit der Arteria iliaca externa bzw. interna (schematisch)

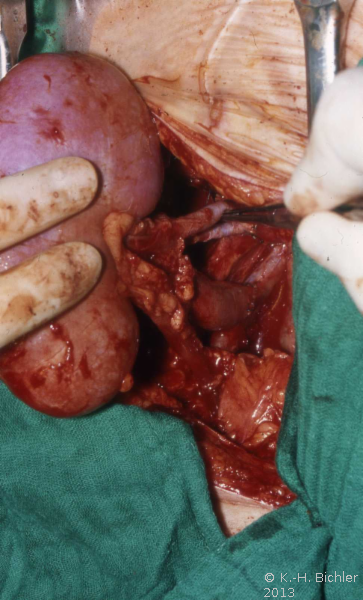

- Nierentransplantation OP-Situs

-

- Abbildung 4:

- Nierentransplantation beim Kind: Zugang, Freilegung von Vena Cava und Aorta

-

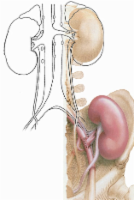

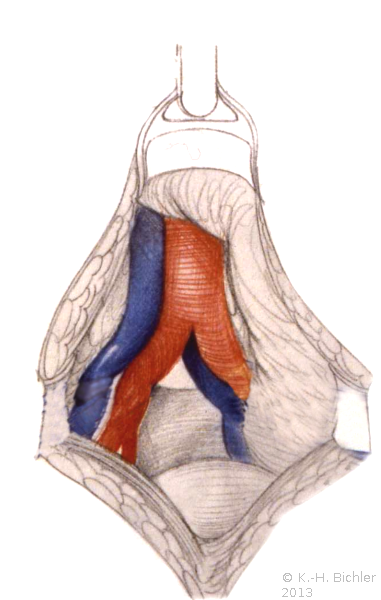

- Abbildung 5:

- Extravesikale Ureterimplantation (in der Methode nach Lich-Gregoire)

Die Spenderniere wird bei Jugendlichen und Erwachsenen in die Fossa iliaca transplantiert, wo sie von der Beckenschaufel geschützt ist. In der Regel wird die rechte Spenderniere in die linke Fossa transplantiert und umgekehrt (Abbildung 3a).

Durch einen lateralen Unterbauch-Bogenschnitt, 2 cm oberhalb des Os pubis bis zur Spina iliaca anterior superior, wird das OP-Gebiet eröffnet. Die Muskulatur wird teils stumpf zur Seite präpariert oder scharf durchtrennt (Abbildung 3b).

Der extraperitoneale Raum wird zur Blase hin medialisiert bis die Gefäßkreuzung dargestellt ist. Das Fett und die Lymphknoten der Arteria und Vena iliaca werden bis zur Gefäßkreuzung entfernt. Dadurch ist die problemlose Mobilisation der Arteria iliaca externa bzw. interna für die Anastomose mit der Arterie der Spenderniere und die Anastomose zwischen Nierenvene und der V. iliaca externe möglich. Heute werden überwiegend End-zu-Seit-Anastomosen angelegt.

Die Nierentransplantation bei Kindern erfolgt mit Rücksicht auf die Größe des Spenderorgans von einem mehr medial und cranial angelegten Zugang aus, eventuell auch als ausgedehnte Laparatomie (Abbildung 4)  Literatur:Werner, W. et al: "Chirurgisch-technische Aspekte der Nierentransplantation", Urologe, 42, 328-337, 2003.

Literatur:Werner, W. et al: "Chirurgisch-technische Aspekte der Nierentransplantation", Urologe, 42, 328-337, 2003.

Aus Platzgründen kann die Entfernung der Niere des Patienten notwendig sein. Zur Anastomose wird die Vena Cava inferior im Bereich vom Abgang der Vena renalis bis zur Bifurkation präpariert und unterhalb der Arteria mesenterica inferior wird die Aorta mobilisiert und hier die entsprechenden Gefäße der Spenderniere anastomosiert.

Nach Anastomisierung beider Gefäße wird das Organ perfundiert. Prüfung auf Dichtigkeit der Anastomosen, eventuell Dopplersonographie.

Nach erfolgreicher Gefäßanastomose wird der Harnleiter in die Blase implantiert. Dazu kann die extravesikale Methode nach Lich-Gregoire verwandt werden. Der Harnleiter wird dabei in einen vorher präparieten Muskelkanal eingelegt (Abbildung 5).

Bei einer gleichzeitigen Pankreas-Nierentransplantation wird der Ausführungsgang des exokrinen Anteils in die Blase abgeleitet.

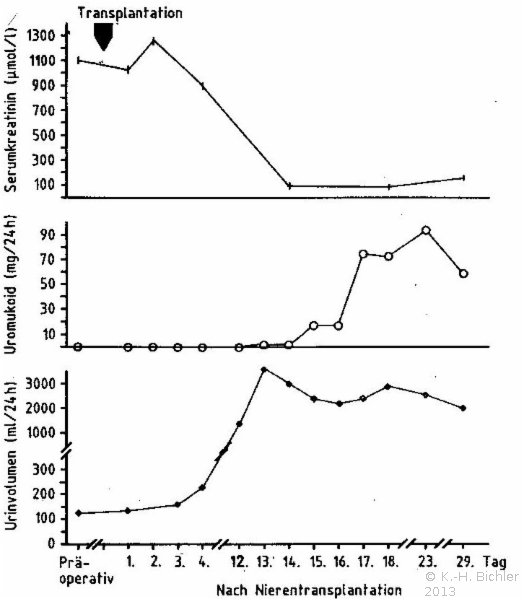

Die Funktionsaufnahme des transplantierten Organes zeigt sich am Abfall des Serumkreatinin, der Zunahme der Urinmenge und als Parameter der tubulären Funktion der Uromukoidausscheidung (THG). Beispielhaft in  Abbildung HG1 dargestellt

Abbildung HG1 dargestellt  Literatur:Strohmaier, W.L., Bichler, K.-H. et al: "Tamm-Horsfall-Proteinausscheidung bei Niereninsuffizienz und nach Nierentransplantation", Verhandlungsbericht der deutschen Gesellschaft für Urologie, Springer Berlin, 1989.

Literatur:Strohmaier, W.L., Bichler, K.-H. et al: "Tamm-Horsfall-Proteinausscheidung bei Niereninsuffizienz und nach Nierentransplantation", Verhandlungsbericht der deutschen Gesellschaft für Urologie, Springer Berlin, 1989.

Bei Patienten mit neurogener Harnblasenentleerungsstörung und endstage Nephropathie (ESRD) ist es erforderlich ein conduit, z.B. Illeum c. anzulegen  Literatur:Sullivan, M. E. et al: "Renal transplantation into the abnormal lower urinary tract", BJU int, 92, 510-515, 2003

Literatur:Sullivan, M. E. et al: "Renal transplantation into the abnormal lower urinary tract", BJU int, 92, 510-515, 2003

b

b