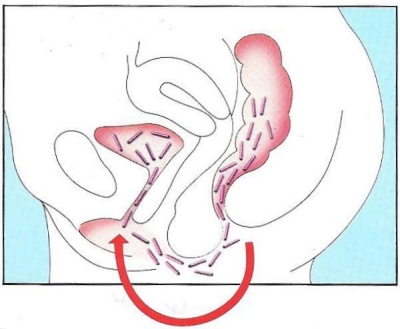

- Abbildung 6:

- Entwicklung eines Harnwegsinfektes, Pyelonephritis

(Bei der Pyelonephritis ist ein akuter bzw. chronischer Verlauf zu unterscheiden)

b

b

Die Entwicklung einer Harnwegsinfektion ist abhängig von der Empfänglichkeit des Wirtsorganismus für eine bakterielle Infektion (Autoprotektion, lokale Immunabwehr) und von der Virulenz uropathogener Keime, die, ausgehend von einer periurethralen Kolonisation, zu einer aszendierenden Infektion führen (Abbildung 6 und s. Abbildung 4).

Der Harnblase kommt als Reservoir uropathogener E. coli (uEPC) Bedeutung zu ![]() Literatur:Schilling, J. D., Hultgren, S. J.: "Recentz advances into the pathogenesis of recurrent urinary tract infections: the bladder as a reservoir of uropathogenic E. coli", Int. J. Antimicrobial Agents, 19, 457-460, 2002. E. coli gelangen vom Gastrointestinaltrakt in die Vaginal- / Periurethralregion und von da aus in die Harnblase (Abbildung 7).

Literatur:Schilling, J. D., Hultgren, S. J.: "Recentz advances into the pathogenesis of recurrent urinary tract infections: the bladder as a reservoir of uropathogenic E. coli", Int. J. Antimicrobial Agents, 19, 457-460, 2002. E. coli gelangen vom Gastrointestinaltrakt in die Vaginal- / Periurethralregion und von da aus in die Harnblase (Abbildung 7).

Bakterielle Virulenzfaktoren wie spezifische Fimbrien, Hämolysine, Lipopolysaccharide und Kapselantigene induzieren im Wirtsorganismus eine Entzündungsreaktion mit polymorphkerniger Leukozyteninfiltration, welche ihrerseits durch eine Organschädigung der Nieren zu ![]() Narbenbildung mit LangzeitschädenNarbenbildung mit LangzeitschädenUnerkannte und inadäquat behandelte kindliche Harnwegsinfekte führen zu einer progressiven Nierenschädigung. So steigt die Häufigkeit von Nierenparenchymnarben mit zunehmender Anzahl der Harnwegsinfektionsrezidive: während das Risiko nach 3 Infekten 15% beträgt, steigt die statistische Wahrscheinlichkeit nach 4 Infekten auf 40% (s. dazu die Abbildung Schema Pyelonephritis - renale Narbenbildung, beispielsweise bei VUR bei kleiner Niere?Refluxnephropathie). Der VUR und rezidivierende Harnwegsinfektionen stellen sich als sich gegenseitig beeinflussende Aspekte dar und sind in Hinsicht auf resultierende Narbenbildung prognostisch ungünstige Faktoren.

Narbenbildung mit LangzeitschädenNarbenbildung mit LangzeitschädenUnerkannte und inadäquat behandelte kindliche Harnwegsinfekte führen zu einer progressiven Nierenschädigung. So steigt die Häufigkeit von Nierenparenchymnarben mit zunehmender Anzahl der Harnwegsinfektionsrezidive: während das Risiko nach 3 Infekten 15% beträgt, steigt die statistische Wahrscheinlichkeit nach 4 Infekten auf 40% (s. dazu die Abbildung Schema Pyelonephritis - renale Narbenbildung, beispielsweise bei VUR bei kleiner Niere?Refluxnephropathie). Der VUR und rezidivierende Harnwegsinfektionen stellen sich als sich gegenseitig beeinflussende Aspekte dar und sind in Hinsicht auf resultierende Narbenbildung prognostisch ungünstige Faktoren.

![]()

Shimada, K., Matsue, T., Ogino, T., Ikoma, F.: "Neuentstehung von Progression von Nierenparenchymnarben bei Kindern mit primärem Vesikoureteralen Reflux", Int. Urol. Nephrol. 21, 163-158 (1989). wie Proteinurie, arterieller Hypertonie und Niereninsuffizienz führt.

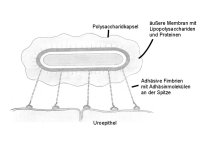

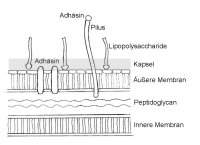

Die bakterielle Schädigung der Wirtszelle (Urothel) hängt von der Fähigkeit ab, sich an der Urothelzelle anzulagern (Adhäsion), in das Gewebe einzudringen und toxische Substanzen abzusondern (Abbildung 8).

Die Adhäsion ist der Anfang des Lokalisationsprozesses der Infektion. Zur Anheftung nützen Gramnegative und -positive Bakterien, z.B. E. Coli entsprechende Proteine - Adhesine, die sich an der Spitze der Pili befinden und sich an den entsprechenden Rezeptoren der Wirtszelle festmachen.

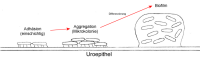

Außerdem spielen hierbei weitere oberflächenassoziierte Faktoren wie Lipopolysaccharide (der Bakterienkapsel.), spezielle Adhäsine, Proteine der äußeren Membran des Bakteriums eine Rolle. Nach der Adhäsion folgt die Bildung von Mikrokolonien der Erreger - Aggregation.

Die Mikrokolonien differenzieren sich zu einem "Biofilm"; Dieses dreidimensionale Gebilde aus Bakterienkolonie und extrazellulären polymeren Substanzen wie Lipopolysacchariden, Proteinen der äußeren Bakterienmembran sowie weiteren Adhäsinen, auch als Glykokalix bezeichnet, sorgt für die Anheftung der Bakterienkolonie an die Zielzelle (z.B. Uroepithel) ![]() Literatur:George, N. J. R.: "Urinary tract infection" in Mundy, A. R. et al: "The Scientific Basis of Urology", ISIS Medical Media Oxford, 1999

Literatur:George, N. J. R.: "Urinary tract infection" in Mundy, A. R. et al: "The Scientific Basis of Urology", ISIS Medical Media Oxford, 1999

Norden, C. W.: "Acute and chronic osteomelitis" in Armstrong, D., Cohen, J.: "Infectious Diseases", Mosby St Louis, 1999

Riedel, K., Eberl, L.: "Kommunikation in bakteriellen Biofilmen", Die gelben Hefte, 42, 111-121, 2002. Die Glykokalix schirmt die Bakterien gegen Abwehrmechanismen der Wirtszelle und gegen Antibiotika ab.

Die Abbildung 8 a-c zeigt das E. coli-Bakterium mit seinen Adhäsionsfaktoren sowie die Bildung des Biofilms.

Das Erregerspektrum des kindlichen Harnwegsinfektes gleicht dem im Erwachsenenalter. Der häufigste isolierte Keim ist mit 80% E. coli neben Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa und Enterokokken. Diese Keimarten weisen einen speziellen Tropismus zum Urogenitaltrakt auf und sind in der Lage, die körpereigene Abwehr zu durchbrechen.

Insbesondere im ambulanten Bereich bei unkomplizierten Infektionen überwiegen E. coli u.a. Enterobakterien. Pseudomonas aeruginose, gram-negative Kokken sowie Staphylokokken und Enterokokken können bei komplizierten oder im Krankenhaus erworbenen Infekten ursächlich sein ![]() Literatur:Naber, K. G., Fünfstück, R., Hofstetter, A., Brühl, P., Hoyme, U.: "Empfehlungen zur antimikrobiellen Therapie von Infektionen der Nieren und des Urogenitaltraktes bei Erwachsenen", Chemotherapie J. 9, s. 193ff, 2000

Literatur:Naber, K. G., Fünfstück, R., Hofstetter, A., Brühl, P., Hoyme, U.: "Empfehlungen zur antimikrobiellen Therapie von Infektionen der Nieren und des Urogenitaltraktes bei Erwachsenen", Chemotherapie J. 9, s. 193ff, 2000

Naber, K., Bichler, K.-H.: "Behandlung von Harnwegsinfekten" in Bichler, K.-H.: "Das Harsteinleiden", Lehmanns Media Berlin, 2007.

Von Bedeutung für das Entstehen eines Harnwegsinfektes sind Risiko- bzw. prädisponierende Faktoren (s. "Risikofaktoren").