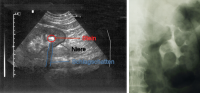

- Abbildung 1: Sonographien

- b) Nierenkelchstein mit Schlagschatten

b

b

d

d

b

b

b

b

Maßgeblich für das therapeutische Vorgehen sind neben der Lokalisation und der Größe des Harnsteins, Fehlbildungen der ableitenden Harnwege, die Steinart, Harnwegsinfektion und metabolische Störungen.

Die Diagnostik beginnt nach Erfassung der Symptomatik und notfallmäßiger Schmerztherapie mit einer ausführlichen Anamnese und körperlichen Untersuchung.

Zur Schmerzbehandlung kommen Analgetika mit spasmolytischer Wirkung in Frage. Dazu sind Substanzen wie Metamizol zur intravenösen Applikation geeignet und zwar in einer kindergerechten Dosis.

Wobei das Medikament langsam injiziert werden soll, um Schockzustände zu vermeiden.

Im Anschluss an die akute Schmerzbehandlung sollte die Metamizoltherapie in Form einer Infusion über Stunden fortgesetzt werden ![]() Literatur:Bichler, K.-H. et al: "Das Harnsteinleiden", Lehmanns Media Berlin, 2007.

Literatur:Bichler, K.-H. et al: "Das Harnsteinleiden", Lehmanns Media Berlin, 2007.

Inspektion und Palpation des Abdominalbereichs, Klopfschmerzhaftigkeit der Nierenlager, Palpation des Unterbauches (Harnblase).

Die bildgebenden Verfahren dienen dem Nachweis des Konkrements sowie der Lage und Größe des Steins und der Erfassung eines Harnstaus. Auf dieser Basis kann über die Notwendigkeit und Art der Steinentfernung entschieden werden.

Am Beginn der Untersuchungen zum Nachweis eines Konkrementes bzw. eines evtl. Harnstaus steht die Sonographie. Die Abbildung zeigt Steine verschiedener Größe und Lokalisation (Abbildung 1).

Sofern sie keine ausreichende Aussage zulässt, bzw. genauere morphologische Strukturen der Harnwege benötigt werden, sind bildgebende Verfahren, wie Computertomographie (Non-Contrast-Spiral-CT - NCCT) (Abbildung 2) und in Ausnahmefällen bzw. Nichtverfügbarkeit eines Computertomographen oder zur besseren Darstellung der ableitenden Harnwege (präoperativ - präinstrumentell) das Ausscheidungsurogramm angezeigt (strenge Indikation– Strahlenbelastung!) (Abbildung 3).

Mit dem NCCT lassen sich auch sehr kleine Steine feststellen, bzw. röntgennegative Konkremente wie Harnsäuresteine. Diese sind in der Sonographie durch Schlagschatten erkennbar, nicht in der Röntgenübersicht, wohl aber nach Kontrastmittelapplikation als Aussparung erkennbar (Abbildung 4).

Bei Zeichen der Obstruktion im NCCT ist die NFZ eine wichtige Ergänzung zur besseren Erfassung des Ausmaßes der Abflussbehinderung ![]() Literatur:German, I., Lantsberg, S., Crystal, P., et al: "Non contrast Computerized Tomography and Dynamic Real Scintigraphy in the Evaluation of Patients with Renal Colic: Are Both Necessary?", European Urology 42, 188-191, 2002.

Literatur:German, I., Lantsberg, S., Crystal, P., et al: "Non contrast Computerized Tomography and Dynamic Real Scintigraphy in the Evaluation of Patients with Renal Colic: Are Both Necessary?", European Urology 42, 188-191, 2002.

Harnsäuresteine sind in der Sonographie durch Schlagschatten erkennbar, nicht jedoch in der Röntgenübersicht. Nach Kontrastmittelapplikation ist das Harnsäurekonkrement als Aussparung sichtbar (Abbildung 4).

Mit Rücksicht auf die Bedeutung metabolischer Veränderungen beim Harnsteinleiden im Kindesalter sind bereits beim erstmaligen Auftreten eines Harnsteines entsprechende ![]() LaboruntersuchungenLaboruntersuchungenAuffällig bei Kindern mit Harnstein ist ein niedriger Zitratspiegel bzw. ein hoher Kalziumgehalt im Urin, wobei insbesondere der Hypozitraturie Bedeutung als Harnsteinrisikofaktor zukommt. Bei der ebenfalls für die Steinbildung bei Kindern wichtigen Hyperkalziurie wird eine genetische Komponente diskutiert. Dabei finden sich Mutationen im CLCN5 Natrium-Chlorid-Kanal-Gen sowohl bei Kindern mit DENTS Disease als auch mit idiopathischer Hyperkalziurie.

LaboruntersuchungenLaboruntersuchungenAuffällig bei Kindern mit Harnstein ist ein niedriger Zitratspiegel bzw. ein hoher Kalziumgehalt im Urin, wobei insbesondere der Hypozitraturie Bedeutung als Harnsteinrisikofaktor zukommt. Bei der ebenfalls für die Steinbildung bei Kindern wichtigen Hyperkalziurie wird eine genetische Komponente diskutiert. Dabei finden sich Mutationen im CLCN5 Natrium-Chlorid-Kanal-Gen sowohl bei Kindern mit DENTS Disease als auch mit idiopathischer Hyperkalziurie.

DENTS Disease ist eine Nierentubulus Erkrankung, die charakterisiert ist durch Proteinurie (niedermolekular), Hyperkalziurie und Nephrolithiasis. Dabei findet sich eine inaktivierende Mutation des X-linked Natrium-Chlorid-Kanal CLC5.

Siehe dazu auch unter "Metabolische Faktoren".

erforderlich.

Sie umfassen Urinstatus mit Mikrobiologie (Harnwegsinfekt!), Elektrolyte (Serum und Urin), Zitrat (Urin) und Harnsäure.

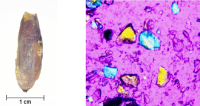

Auf die Bedeutung der Harnsteinanalyse im Rahmen der Diagnostik und insbesondere für die Metaphylaxe ist nachdrücklich hinzuweisen (Abbildung 5).

Der Algorithmus zeigt zusammenfassend den Untersuchungs- und Behandlungsgang bei Harnsteinverdacht (![]() Abbildung 6).

Abbildung 6).

Ausgehend von der Harnsteinanalyse des spontan abgegangenen Konkrementes bzw. des bei den Behandlungsverfahren gewonnen ist über eine Metaphylaxe zu entscheiden.

Insbesondere ist die Bedeutung der effektiven Metaphylaxe von Harnsäuresteinen - Lyse bzw. Rezidivprophylaxe.

Beispielsweise können fehlende Analysen oder falsche Ergebnisse bei den seltenen Purinsteinen Adenin und Xanthin zu erheblichen Komplikationen führen ![]() Literatur:Bichler, K.-H. et al: "Das Harnsteinleiden", Lehmanns Media Berlin, 2007.

Literatur:Bichler, K.-H. et al: "Das Harnsteinleiden", Lehmanns Media Berlin, 2007.